针法的中医理论基础是一个庞大而精深的体系,其核心在于以经络为通道,以腧穴为门户,以气血为物质基础,以调和阴阳、脏腑功能为根本目标,在整体观念指导下,运用特定的针具和手法(尤其是得气和补泻),遵循特定的治疗原则(补虚泻实、清热温寒、标本缓急、三因制宜)的一种治疗方法。

经络是运行气血、联系脏腑肢节、沟通内外上下的通路系统,是针灸疗法的根本依据。《灵枢·经脉》曰:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。”针法的作用直接建立在经络及其循行路线上。

腧穴是脏腑经络之气输注于体表的特殊部位,是针灸施术的具体位置。《灵枢·九针十二原》强调:“节之交,三百六十五会…所言节者,神气之所游行出入也,非皮肉筋骨也。”针刺腧穴,通过经络的传导,可以调整脏腑功能,治疗疾病。针刺时产生的酸、麻、胀、重等“得气”感,以及感传现象(如循经感传),是经络传导功能的具体体现,也是判断针刺疗效的重要指征。《灵枢·邪气脏腑病形》说:“中气穴,则针游于巷。”

气血是构成和维持人体生命活动的基本物质。《素问·调经论》指出:“人之所有者,血与气耳。”气血的充盈、运行状态直接关系到人体的健康与疾病。针法的主要作用之一就是调和气血。《灵枢·九针十二原》开宗明义:“欲以微针通其经脉,调其血气,营其逆顺出入之会。”通过针刺刺激腧穴,可以激发经气,推动气血运行,补其不足,泻其有余,使气血调和,濡养脏腑组织,恢复生理功能。针刺时产生的“得气”感(针下沉紧涩滞),被认为是“气至”的表现。《灵枢·九针十二原》强调:“刺之要,气至而有效。”得气是针刺产生疗效的关键环节,是医者通过针体感知气血运行变化并施加调整(补泻手法)的基础。

脏腑是人体生理功能的核心。经络内属脏腑,外络肢节。腧穴通过经络与特定脏腑有密切联系(如背俞穴、募穴、原穴、下合穴等)。针刺体表腧穴,通过经络的传导,可以调整脏腑功能。《灵枢·海论》说:“夫十二经脉者,内属于府藏,外络于肢节。”例如,针刺足三里穴可以调节脾胃功能;针刺内关穴可以调节心(包)神功能。针法治疗内脏疾病,正是基于这种体表-内脏相关的理论。

疾病的发生本质是阴阳失调。《素问·阴阳应象大论》说:“阴胜则阳病,阳胜则阴病。”针法的目的就是调和阴阳,使之恢复平衡状态。《灵枢·根结》云:“用针之要,在于知调阴与阳。”针刺的补泻手法(如徐疾补泻、提插补泻、捻转补泻、呼吸补泻、开阖补泻等)直接体现了阴阳对立统一的哲学思想:补法(如慢进快出、轻刺激)多用于扶助正气(属阴或阳之虚);泻法(如快进慢出、重刺激)多用于祛除邪气(属阴或阳之实)。

中医认为人体是一个有机整体,人与自然、社会环境也是一个统一整体。针法治疗,不是头痛医头、脚痛医脚,而是着眼于整体调节。通过刺激局部腧穴,激发经络系统的整体调节功能,调动人体自身的抗病能力,从而达到治疗局部病变、调整全身状态的目的。例如,针刺合谷穴可治头面五官疾病,体现了“面口合谷收”的整体联系;针刺足三里可增强全身抵抗力,体现了其“保健要穴”的作用。

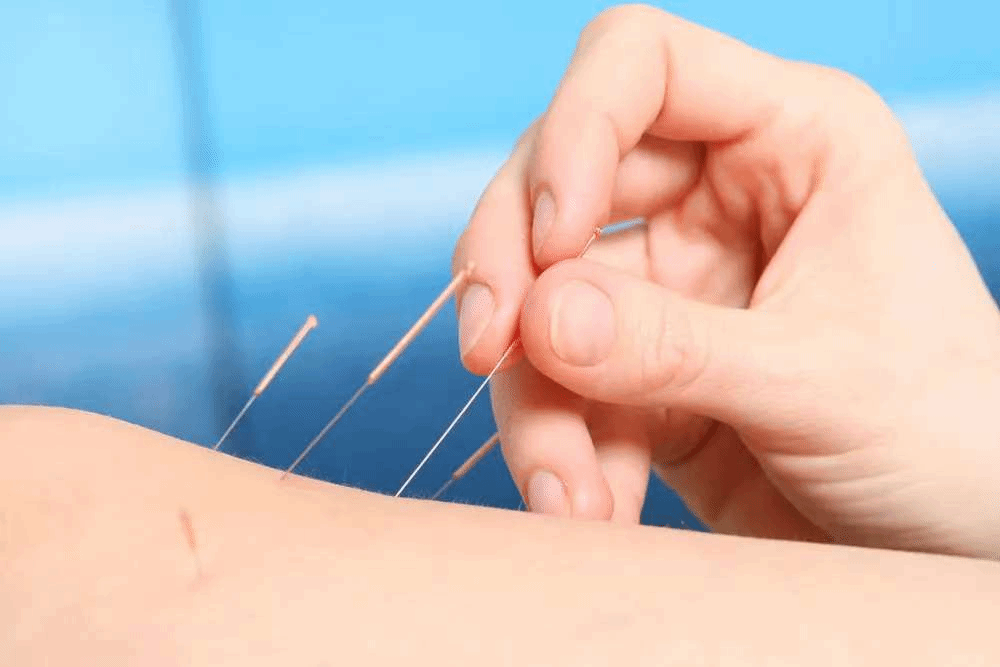

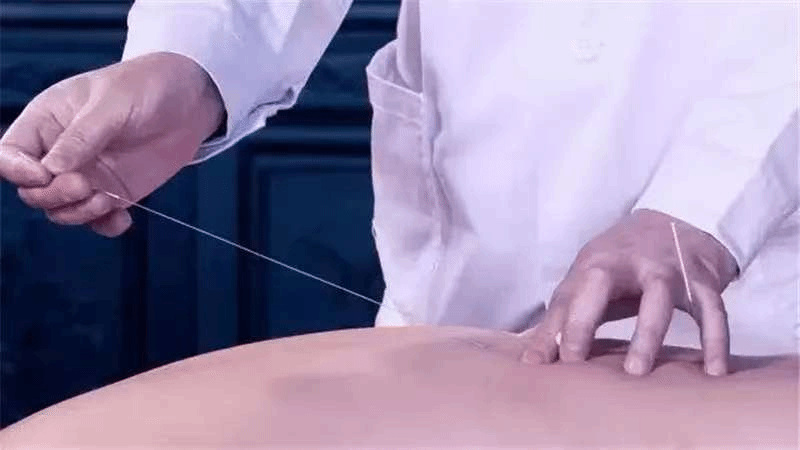

1. 毫针刺法

毫针刺法是以特制金属毫针为工具,通过刺入腧穴施行手法以调和气血、平衡阴阳的传统中医外治技术。《黄帝内经·灵枢》称之为“微针”,指出:“欲以微针通其经脉,调其血气”(《灵枢·九针十二原》)。明代杨继洲在《针灸大成》中强调:“毫针者,尖如蚊虻喙,静以徐往,微以久留”(卷四·针具论)。现代毫针多采用304/316L医用不锈钢制成,由针尖、针身、针根、针柄、针尾五部分构成。临床常用规格:长度:15mm(0.5寸)至75mm(3寸),其中:15-25mm适用于头面部(如印堂穴)、40-50mm适用于四肢部、65-75mm适用于肌肉丰厚处(如环跳穴)。直径:0.25-0.35mm,细针用于敏感部位,粗针用于需强刺激病症。

针具选择原则:《针灸大成·卷四》明确指出:“针各有所宜,长短大小各不同形”。现代临床遵循:肌肉丰厚处:宜用75mm长针,如环跳穴需深入肌层60-80mm;面部腧穴:选用15mm短针,如印堂穴进针8-10mm;胸背薄壁区:采用25-40mm针,斜刺15°-30°。

进针手法:《灵枢·九针十二原》强调:“刺之要,气至而有效”。具体操作:单手进针法:适用于短针,要求“轻、快、稳”;双手进针法:长针采用舒张进针,皮肤绷紧度≥30%;特殊部位:眼周穴用管针弹入法。

行针手法:基本手法:提插幅度≤3mm,捻转角度180°-360°,频率60-120次/分;补泻手法:补法:捻转<90°、轻提插(《难经·七十八难》);泻法:捻转>180°、重提插(《针灸问对》)。

临床应用与适应症:

(1)内科疾病:偏头痛多取风池、太阳穴等;功能性消化不良针刺足三里、中脘等;

(2)骨伤科疾病:颈椎病多用颈夹脊穴配合电针;膝骨关节炎多选取犊鼻、阳陵泉穴等;

(3)妇科疾病:原发性痛经多选取三阴交、关元穴等;更年期综合征多选取肾俞、太溪穴等穴。

禁忌症与注意事项:

(1)绝对禁忌:凝血功能障碍(INR>1.5)、严重心功能不全、皮肤感染溃疡部位;

(2)注意事项:重要脏器安全深度:肺区进针≤胸壁厚度×0.7、眼区进针≤眶隔膜前层;

(3)异常反应处理:触电感时立即退针2-3mm、剧烈疼痛时停止行针。

疗效评价标准:

(1)即时疗效:以得气为宜,患者出现酸、麻、胀感,医者手下有沉紧感(《标幽赋》);

(2)疗程评价:急性病3-5次为1疗程;慢性病10-15次为1疗程(《针灸治疗学》。

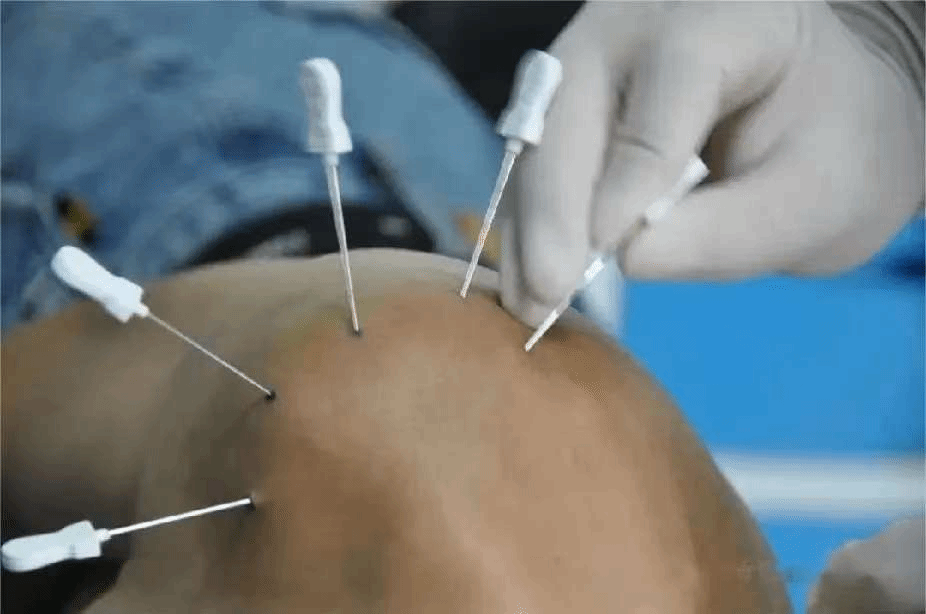

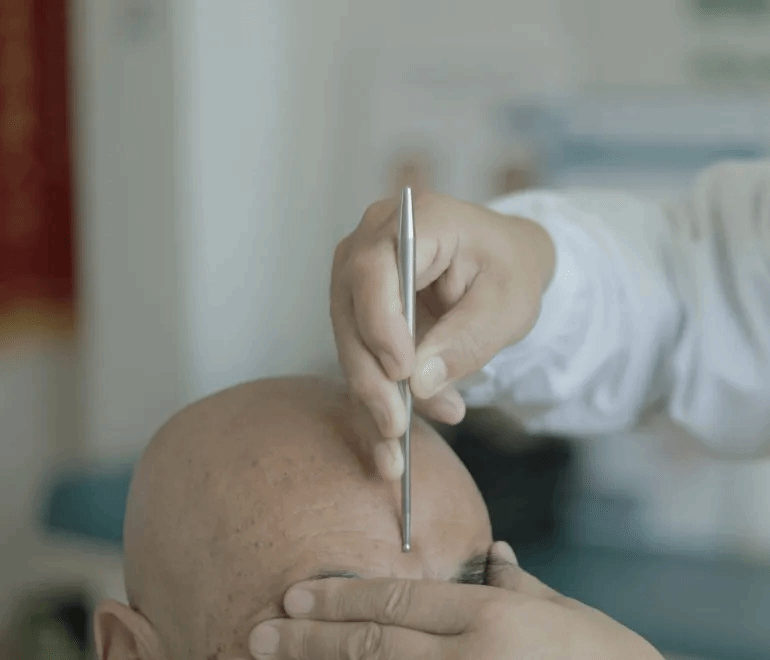

2. 特殊部位针刺法

2.1 头针法:头针是在头部特定的刺激区进行针刺以防治疾病的一种特殊针刺疗法。其理论源于《黄帝内经》“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍”的论述(《灵枢·邪气脏腑病形》)。现代头针体系形成于20世纪70年代,结合了传统经络学说与现代大脑皮层功能定位理论。

进针要领:选用0.25-0.30mm×25-40mm不锈钢毫针,与头皮呈15°-30°夹角,快速捻转(200次/分以上)配合小幅度提插。

临床应用:

(1)神经系统疾病:脑血管病后遗症多选取运动区、足运感区等穴位;

(2)周围性面瘫:配合额区、颞区穴位刺激;

(3)骨关节疾病:颈椎病多取项颞后斜线、顶旁线穴位;腰椎间盘突出症多刺激顶中线、顶旁线穴位;

(4)其他病症:眩晕症选用平衡区、晕听区穴位;小儿脑瘫配合额五针疗法。

禁忌情况:囟门未闭的婴幼儿、头部外伤未愈者、严重出血倾向患者。

操作注意:严格消毒(碘伏消毒3遍)、避开头皮静脉、出针后按压针孔1-2分钟。

2.2 耳针法:耳针是基于中医经络脏腑理论,通过对耳部特定穴位进行刺激来防治疾病的一种特殊针刺方法。其理论渊源可追溯至《黄帝内经》“耳者,宗脉之所聚也”的论述(《灵枢·口问》)。现代耳针疗法在20世纪50年代系统发展,并与中医传统理论相融合。耳部穴位分布呈现倒置胎儿状的“全息对应”特点,《厘正按摩要术》记载:“耳珠属肾,耳轮属脾,耳上角属心,耳下角属肝”,形成了完整的耳穴定位系统。

选穴原则:

(1)相应部位取穴:如胃病取“胃”区;

(2)脏腑辨证取穴:如失眠取“心”、“神门”;3. 经验取穴:如“耳尖”穴用于降压退热。

操作要领:选择0.20-0.25mm×13mm专用耳针,先用酒精棉球由内向外环形消毒3遍,单手快速刺入,深度以穿透软骨但不穿透对侧皮肤为度。

临床应用:

(1)疼痛性疾病:头痛取额、颞、枕等对应区;关节痛取相应关节反应点配合神门穴;

(2)神经系统疾病:失眠取心、神门、皮质下三穴配伍;焦虑症取肝、心、内分泌区同用;

(3)内科病症:功能性消化不良取胃、交感、脾区;高血压采取耳尖放血配合降压沟;

(4)其他应用:戒烟戒酒取口、肺、神门等穴;减肥取内分泌、饥点、三焦配伍。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:耳部皮肤感染、溃疡、严重心脏病患者慎用强刺激、孕妇慎用(尤其子宫、卵巢等穴);

(2)操作注意:严格消毒预防感染、避免刺伤耳廓软骨、晕针时立即起针,平卧休息等。

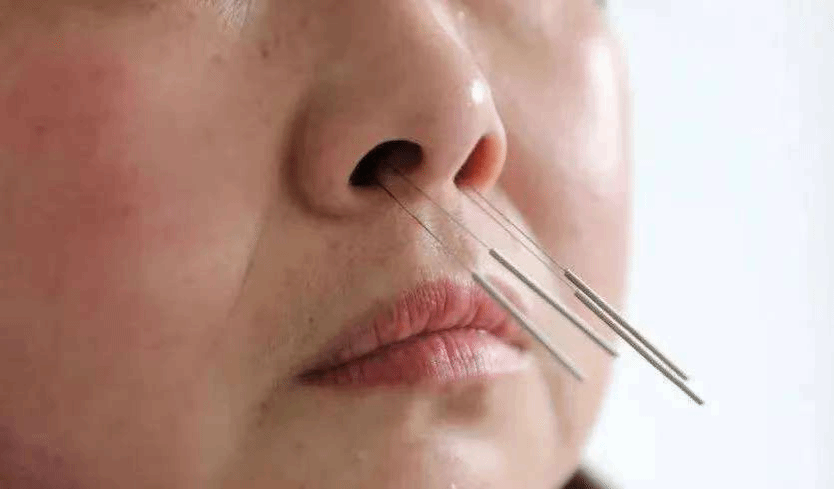

2.3 鼻针法:鼻针法是在鼻部特定穴位进行针刺以治疗疾病的特殊部位针刺法。其理论源于《黄帝内经》“五气入鼻,藏于心肺”的论述(《素问·五脏别论》),以及《灵枢·五色》中“明堂者,鼻也”的记载,确立了鼻部与脏腑的对应关系。明代《针灸大成》进一步记载了鼻部与十二经脉的联系(卷三·经络腧穴)。现代鼻针理论认为,鼻部是人体的全息缩影,分布着与全身各部位相对应的穴位点。鼻部穴位主要分布在鼻背正中线的“鼻柱穴”、鼻翼两侧的“鼻通穴”等区域。

选穴原则:

(1)按脏腑辨证取穴:如肺病取“肺穴”、胃病取“胃穴”;

(2)按部位对应取穴:如上肢病症取鼻翼上部相应点;

(3)按症状取穴:如鼻塞取“鼻通穴”。

操作要领:选用0.20-0.25mm×13-25mm毫针,与鼻部皮肤呈10°-15°浅刺,轻微捻转(90°-180°),不提插。

注意事项:严格消毒:先用碘伏由鼻尖向鼻根螺旋式消毒;进针深度:控制在2-3mm以内;留针时间:15-20分钟为宜。

临床应用:

(1)呼吸系统疾病:感冒取肺穴、鼻通穴,宣肺解表;过敏性鼻炎配合迎香穴、印堂穴;慢性支气管炎加刺脾穴、肾穴;

(2)消化系统疾病:功能性消化不良针刺胃穴、脾穴;呃逆取膈穴配合内关穴;

(3)疼痛性疾病:头痛取头穴、额穴;三叉神经痛相应区域配穴。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:鼻部皮肤感染、疮疡;鼻部外伤未愈者;凝血功能障碍患者;

(2)特殊注意:避免刺伤鼻软骨、出针后按压针孔1分钟,晕针时立即起针,平卧休息。

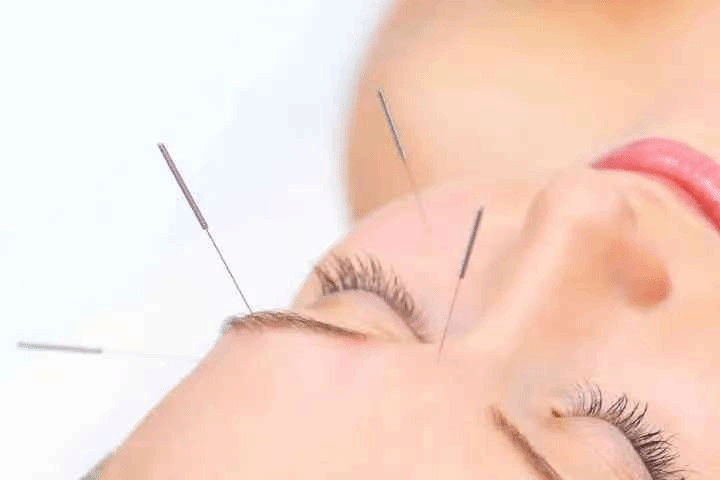

2.4 眼针法:眼针是在眼眶周围特定穴位进行针刺以防治疾病的一种特殊部位针刺法。其理论源于《黄帝内经》“目者,宗脉之所聚也”(《灵枢·口问》)和“五脏六腑之精气,皆上注于目”(《灵枢·大惑论》)的经典论述。元代《银海精微》首次系统记载了眼部与脏腑的对应关系,为后世眼针疗法的发展奠定了基础。现代眼针理论由著名中医彭静山教授于20世纪70年代创立,将眼球周围划分为8个区域,分别对应五脏六腑。眼部穴位主要分布在距眼眶边缘2-4mm的区域内,形成环状分布。

特点:局部刺激,整体调节(眼针法选取的穴位集中在眼眶周围,通过对这些局部穴位的刺激,可调整全身的脏腑功能)。

选穴原则:

(1)按脏腑辨证取穴:如心病取心区、肝病取肝区;

(2)按经络循行取穴:如少阳经病取胆区;

(3)按五轮学说取穴:如瞳仁属肾取肾区。

操作要领:选择0.18-0.22mm×13mm特制眼针,采用“压入式”进针法,不捻转,针刺深度1-2mm,达皮下即可。

注意事项:严格消毒:先用生理盐水清洗结膜囊;进针方向:顺眼眶缘弧度进针;留针时间:5-15分钟。

临床应用:

(1)神经系统疾病:中风后遗症取肝区、肾区、上焦区;面神经麻痹配合脾区、胃区;偏头痛选取胆区、膀胱区;

(2)疼痛性疾病:三叉神经痛取相应区域配穴;颈肩腰腿痛按部位选取眼区;

(3)其他病症:高血压取肝区、心区;失眠配合心区、肾区。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:眼部急性炎症、眼球外伤未愈、严重出血倾向、高度近视(>600度);

(2)操作注意:避免刺伤眼球、出针后按压针孔、晕针时立即起针,闭目休息。

2.5 口唇针法:口唇针法是通过刺激口唇部特定穴位来治疗疾病的中医特殊针刺疗法。其理论源自《黄帝内经》“脾开窍于口”(《素问·金匮真言论》)和“足阳明胃经挟口环唇”(《灵枢·经脉》)的经典论述。明代《针灸大成》进一步记载:“口唇者,脾之官也”,确立了口唇与脾胃的特定联系。现代口唇针法理论认为,口唇是人体的全息缩影,分布着与全身各部位相对应的穴位点,上唇:对应人体上部器官,下唇:对应人体下部器官,口角:对应四肢关节。

操作要领:选择0.16-0.20mm×15mm特制唇针,采用“点刺法”,快速浅刺,针刺深度1-2mm,达黏膜下层即可,轻微点按,不行提插捻转。

注意事项:严格消毒:先用生理盐水棉球清洁唇部;进针方向:顺唇纹方向进针;留针时间:5-10分钟。

临床应用:

(1).消化系统疾病:胃痛取唇中部脾胃区;消化不良配合口角两侧穴位;腹泻加刺下唇中央穴位;

(2) 口腔疾病:口腔溃疡局部点刺配合心区;牙周炎取相应牙龈对应点;

(3) 其他病症:面瘫取患侧口角穴位;焦虑症配合唇系带处心区。

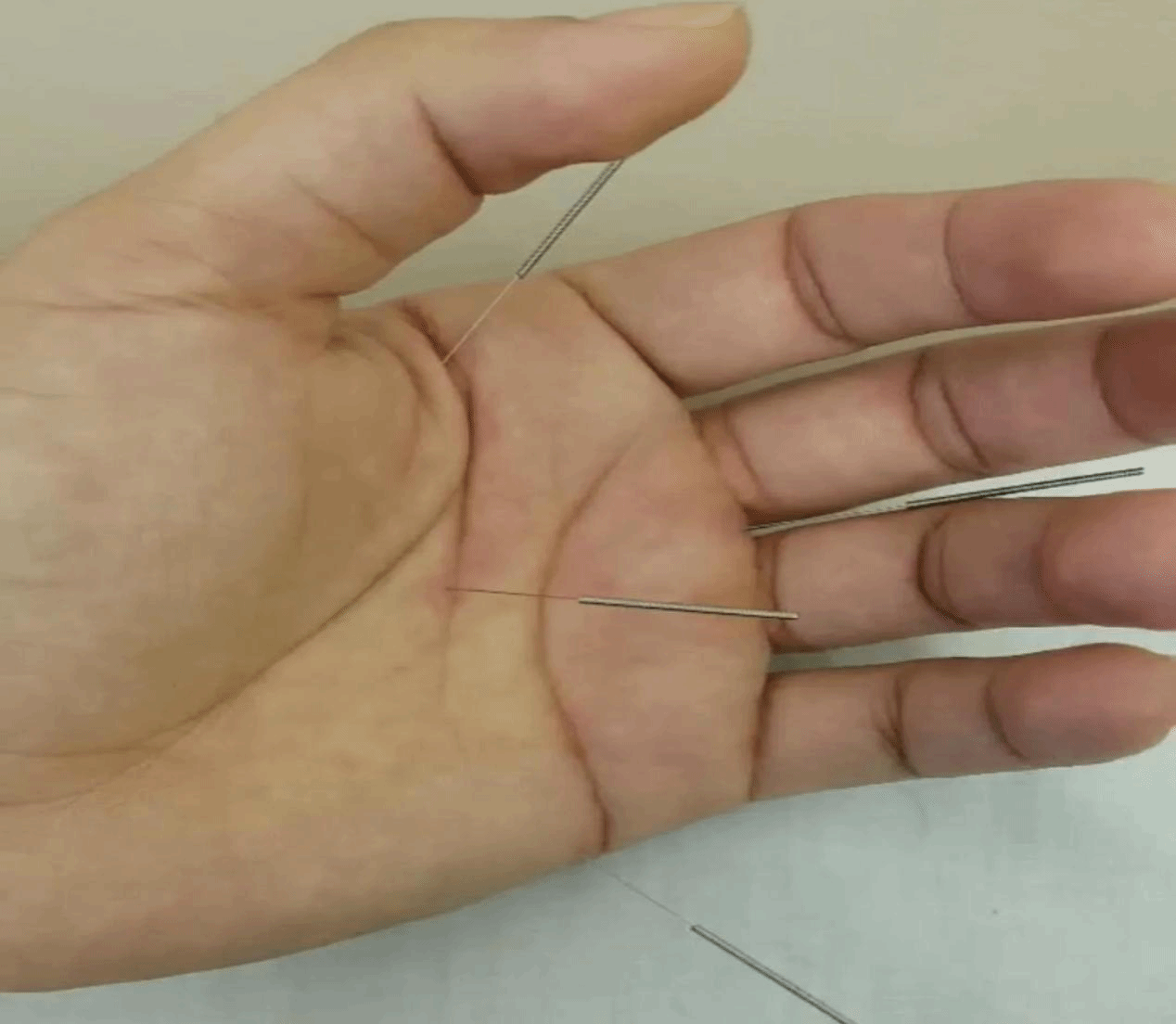

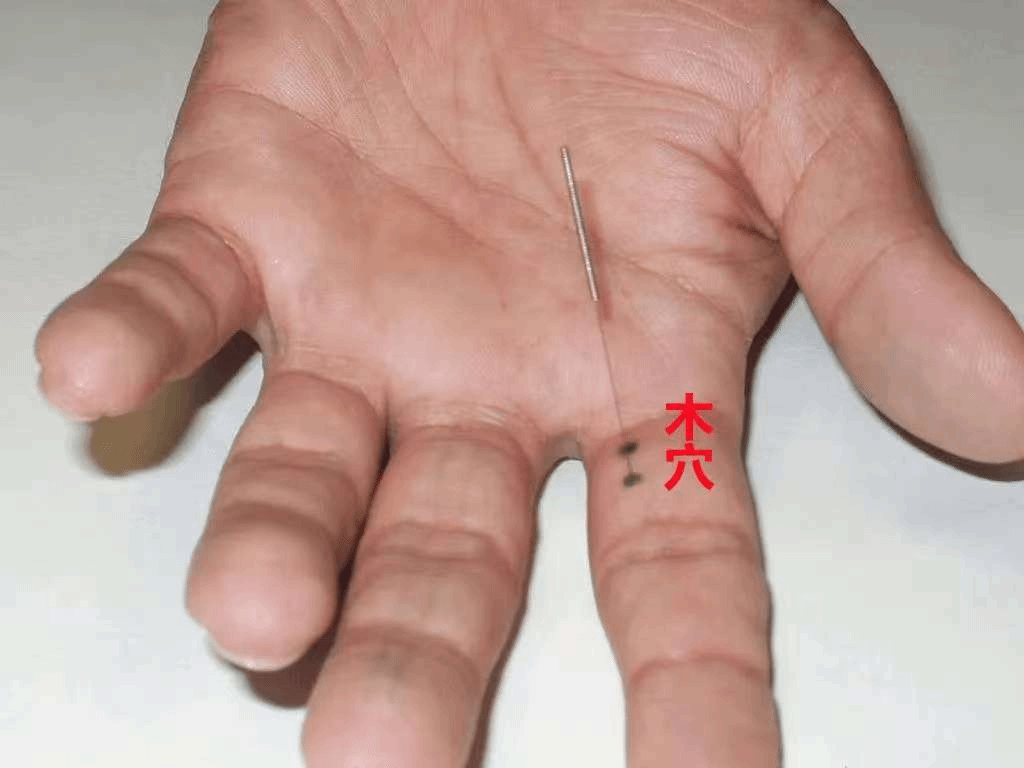

2.6 手针法:手针法是在手部特定穴位进行针刺以治疗疾病的方法,其理论基础与中医经络学说、气血运行理论密切相关。《黄帝内经》记载:“手之三阴,从胸走手;手之三阳,从手走头”(《灵枢·经脉》),明确阐述了手部与全身经络的联系。明代《针灸大成》进一步指出:“手者,阴阳之会,气血之交”(卷四·手部腧穴),强调了手部在人体调节中的特殊地位。现代手针理论发展出两种主要体系:

(1) 传统经络穴位体系:包含手三阴三阳经的常用穴位;

(2) 全息微针体系:将手部视为人体缩影。

操作要领:选择:0.25-0.30mm×25-40mm毫针,手掌部15°-30°浅刺、手背部直刺或斜刺,急性病强刺激,短时间,慢性病弱刺激,长时间。

注意事项:严格消毒:尤其注意指缝部位;避开血管:防止出血;特殊部位:指尖穴采用点刺法。

临床应用:

(1) 疼痛性疾病:头痛取合谷、列缺等穴;腰痛选用腰痛点、后溪等穴;关节痛选取相应关节对应区;

(2) 内科疾病:感冒取鱼际、少商等穴;胃痛选用胃肠点、内关等穴;

(3) 其他病症:失眠选神门、心区等穴;面瘫取合谷、劳宫等穴。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:手部严重感染、皮肤破损未愈、严重水肿患者;

(2)操作注意:避免刺伤骨膜、出针后按压针孔、晕针时立即起针,平卧。

2.7 第二掌骨侧全息疗法:第二掌骨侧全息疗法是一种基于人体全息理论发展而来的特殊针刺疗法。该理论源于张颖清教授在20世纪70年代提出的“生物全息律”,认为人体的每一个相对独立部分都是整体的缩影。《黄帝内经》中“视其外应,以知其内脏”(《灵枢·本脏》)的论述,为这一疗法提供了传统理论支持。现代研究表明,第二掌骨侧的穴位分布与人体各部位存在精确对应关系,从近心端到远心端依次为:头、颈、上肢、肺心、肝、胃、十二指肠、肾、腰、下腹、腿、足,这种排列方式与人体解剖位置高度吻合。

特点:该疗法最大的特点是全息性,第二掌骨侧的穴位群有序地排列着与人体整体各部位相对应的穴位,从头部到足部,宛如人体的一个缩影。

操作要领:选择:0.25-0.30mm×25mm毫针,快速破皮后,缓慢进针至1.5-2cm,针体与掌骨呈30°夹角,寻找到明显酸胀感后小幅度提插,每穴刺激1-2分钟。

注意事项:严格消毒:酒精棉球环形消毒三次;敏感穴位:头穴、胃穴等反应较强;留针时间:急性病15-20分钟,慢性病30分钟。

临床应用:

(1)疼痛性疾病:头痛刺激头穴配合颈穴;胃痛重点刺激胃穴;腰痛选用肾穴与腰穴配伍;

(2)功能紊乱性疾病:失眠选用心穴与头穴配合;月经不调选用下腹穴与肝穴配伍;

(3)急性症状:牙痛选用头穴配合局部按压;晕车取胃穴与头穴同用。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:掌骨骨折未愈者、局部皮肤感染者、严重出血倾向患者;

(2)操作注意:避免刺伤掌骨骨膜、出针后按压1-2分钟、晕针时立即起针,饮用糖水。

2.8 腕踝针法:腕踝针法是在腕部或踝部特定部位针刺以治疗疾病的方法,其理论源于《黄帝内经》中“十二经脉者,内属于腑脏,外络于肢节”(《灵枢·海论》)的经络学说。现代腕踝针理论由张心曙教授于20世纪70年代创立,将传统经络理论与现代神经节段学说相结合。该疗法将人体体表纵向划分为6个纵区(左右各6区),每个纵区在腕部和踝部都有对应的针刺点。腕部针刺点位于腕横纹上2横指处,踝部针刺点位于内踝或外踝上3横指处。

分区定位:1区:前正中线两侧; 2区:1区与3区之间;3区:肢体前外侧;4区:肢体后外侧;5区:后正中线两侧;6区:5区与4区之间。

操作要领:选择0.25mm×25-40mm毫针,与皮肤呈30°角快速刺入,进针后平刺推进2-3cm,不行提插捻转,留针30-60分钟。

注意事项:严格消毒:碘伏三遍消毒法;进针方向:始终朝向病所;异常处理:出现剧痛立即调整针向。

临床应用:

(1)疼痛性疾病:偏头痛取上1、上2区;肩周炎取上4、上5区;腰痛取下5、下6区;

(2)内科疾病:胃痛取上1、上2区;哮喘取上1、上3区;

(3)其他病症:面瘫取上1区;失眠取上1、上6区。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:局部皮肤感染、严重水肿、孕妇(慎用下1区);

(2)操作注意:避免刺伤血管神经、出针后按压针孔、晕针时立即起针,平卧休息。

2.9 神经干电刺激法:神经干电刺激法是一种融合现代神经科学与传统针灸理论的创新疗法。该疗法基于《黄帝内经》“凡刺之理,经脉为始”(《灵枢·经脉》)的经典理论,结合现代神经解剖学与电生理学原理发展而成。20世纪60年代,我国学者将传统针刺技术与电刺激相结合,开创性地提出了神经干刺激疗法。

特点:定位精准,靶向性强(该疗法通过解剖学定位明确神经干的走行与分布(如坐骨神经、臂丛神经、腓总神经等),将毫针直接刺入神经干周围或表面,结合电刺激强化对神经的作用)。

操作要领:选择专用绝缘针(直径0.30-0.35mm),针体涂覆特氟龙涂层(绝缘层厚度5μm),频率:2-100Hz(疏密波交替),强度:0.1-1.0mA(以肌肉轻微收缩为度),波宽:0.1-0.5ms。

注意事项:严格无菌操作(手术级消毒),进针深度控制(超声引导下±0.5mm),刺激时间每次15-20分钟,疗程每日或隔日1次,10次为1疗程。

临床应用:

(1)神经系统疾病:周围性面瘫采取茎乳孔面神经刺激;坐骨神经痛采取梨状肌下孔刺激;臂丛神经损伤采取锁骨上窝刺激;

(2)运动系统疾病:中风后遗症采取腓总神经刺激;脊髓损伤采取骶神经根刺激;

(3)其他适应症:顽固性疼痛采取外周神经电刺激;肌萎缩采取运动点刺激。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:装有心脏起搏器、癫痫病史、局部金属植入物;相对禁忌:孕妇(尤其腰骶部)、严重心律失常、出血倾向(INR>1.5);

(2)风险防控:神经损伤预防(超声实时引导);

(3)异常反应处理:剧烈疼痛需立即停止刺激、肌肉强直需降低输出强度、局部水肿则冰敷处理。

2.10 筋针法:筋针法是中医针法体系中专门针对经筋病症的特殊疗法,其理论核心源自《黄帝内经》“经筋为病,治在燔针劫刺,以知为数,以痛为输”(《灵枢·经筋》)。明代《类经》注云:“筋痹者,病在筋也,当以针劫刺其处”,确立了筋针疗法的理论基础。现代筋膜理论研究表明,筋针作用机制包括:

(1) 解除筋膜粘连(超声检测显示组织滑动性改善);

(2) 调节肌梭张力(肌电图显示肌电活动降低);

(3) 改善局部微循环(激光多普勒显示血流量增加)。

操作要领:选择 0.30-0.35mm×40-75mm毫针,针尖宜锐利(刃针或毫针)。

(1) 关刺法:直刺至筋膜层(深度2-3cm);

(2) 恢刺法:多向透刺(《灵枢·官针》);

(3) 浮刺法:浅刺皮下筋膜。

注意事项:严格消毒(碘伏三遍法)、避开重要血管神经、操作后局部按压5分钟、治疗间隔48小时以上。

临床应用:

(1)脊柱相关疾病:颈椎病选取斜方肌、肩胛提肌筋结点;腰椎间盘突出症选取竖脊肌、腰方肌激痛点;脊柱小关节紊乱选取多裂肌、回旋肌治疗点;

(2)四肢关节病:肩周炎选取冈上肌、三角肌附着点;膝骨关节炎选取股四头肌、腘绳肌止点;踝关节扭伤选取腓骨长短肌筋结点。

(3)软组织损伤:如肌筋膜疼痛综合征、慢性劳损性病变、术后粘连松解。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:局部皮肤感染、严重凝血障碍、肌腱断裂急性期;

(2)相对禁忌:骨质疏松患者(慎用强刺激)、孕妇腰骶部、糖尿病患者(感染风险);

(3)风险防控:避免刺伤内脏(胸背部控制深度)、防止血肿形成(出针后按压)、晕针时立即起针,平卧休息。

2.11 干针法:干针法是一种基于现代肌筋膜疼痛理论的针刺疗法,其核心是在肌肉触发点进行精准针刺。《灵枢·经筋》提出的“以痛为输”治疗原则,与干针法的激痛点理论高度契合。现代研究证实,肌筋膜触发点是肌肉组织中的异常收缩结节,伴有局部缺血和代谢产物堆积。干针疗法可机械性破坏异常收缩的肌小节、改善局部微循环和调节脊髓水平的疼痛信号传导。

操作要领:选择 0.30mm×50mm无菌针灸针或专用干针(带引导管),用快速穿刺法垂直刺入触发点或多向穿刺法进行扇形松解,针刺深度以达肌肉紧张带基底部,刺激参数以见到局部抽搐反应为有效指标,单点刺激2-3次。

注意事项:严格无菌操作(包括皮肤和术者手指)、避开重要神经血管(如锁骨上窝)、首次治疗量宜少(2-3个主要触发点)、治疗后冰敷10分钟(预防局部出血)。

临床应用:

(1)脊柱相关疼痛:颈源性头痛针刺斜方肌、胸锁乳突肌触发点;腰椎间盘突出症针刺竖脊肌、臀中肌触发点;脊柱小关节紊乱针刺多裂肌触发点;

(2)四肢关节痛:肩周炎针刺冈上肌、肩胛下肌触发点;网球肘针刺桡侧腕伸肌触发点;膝关节痛针刺股内侧肌触发点;

(3)特殊病症:紧张性头痛针刺颞肌、枕肌触发点;颞下颌关节紊乱针刺咬肌触发点;慢性盆腔痛针刺盆底肌触发点。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:严重凝血功能障碍(INR>1.5);患者极度恐惧或不能配合;

(2)相对禁忌:孕妇(慎用腰骶部)、装有心脏起搏器(避免电刺激)、严重骨质疏松3. 风险防控:气胸预防(胸背部控制深度)、神经损伤预防(避开神经走行区)晕针时立即起针,头低足高位。

2.12 董氏奇穴法:董氏奇穴法是由董景昌先生于20世纪中叶创立的独特针灸体系,其理论融合了《黄帝内经》经络学说与董氏家族数代临床经验。《灵枢·九针十二原》“知其要者,一言而终”的思想在董氏奇穴中得到充分体现。该疗法突破了传统十四经穴的局限,发展出独特的“对应取穴”与“全息取穴”理论。现代研究发现:

(1) 董氏奇穴多位于神经血管束密集区;

(2) 刺激这些穴位可引发特殊的神经-体液调节

(3) 部分穴位与传统经络穴位存在功能重叠区。

特点:穴位分布独特(董氏奇穴分布广泛,不仅在十四经穴位之外有众多独特穴位,且许多穴位分布在四肢、头面及耳部等部位)。

操作要领:选择0.25-0.30mm×25-40mm毫针,特定穴位使用三棱针点刺,针刺手法分有:倒马针法:两针并列斜刺;动气针法:针刺时配合患部活动;牵引针法:远端取穴治疗近端病症。

注意事项:严格消毒(酒精+碘伏双重消毒)、进针深度依部位而异(手指穴浅刺,下肢穴深刺)、留针时间30-45分钟、起针后按压针孔(尤其四肢末端穴)。

临床应用:

(1)疼痛性疾病:偏头痛取侧三里、侧下三里穴;坐骨神经痛取灵骨、大白穴配伍;三叉神经痛取三叉一、三叉二穴;

(2)内科疾病:高血压取火硬、火主穴;糖尿病取分枝上、分枝下穴;哮喘取天士、地士穴;

(3)特殊病症:带状疱疹取制污穴放血;面瘫取正会、次白穴;不孕症取妇科、还巢穴。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:孕妇(禁用妇科穴等特定穴位)、凝血功能障碍(慎用放血疗法)、极度虚弱患者(刺激量宜轻);

(2)风险防控:避免刺伤表浅神经(如手指穴)、预防晕针(首次治疗取穴宜少)、异常反应处理:立即起针,对症处理。

3.特殊针具针法

3.1 三棱针法:三棱针法是以三棱形针具刺络放血的特殊针刺疗法,通过点刺、散刺、挑刺等方法,刺破人体特定部位的浅表脉络,放出少量血液,从而达到治疗疾病的目的,其理论渊源可追溯至《黄帝内经》“菀陈则除之”(《灵枢·九针十二原》)的治疗原则。《素问·血气形志》明确指出:“凡治病必先去其血”,奠定了刺血疗法的理论基础。明代《针灸大成》详细记载了三棱针的操作规范:“锋针者,刃三隅,发痼疾”(卷四·九针论)。现代研究显示,三棱针放血可迅速降低炎性因子(IL-6、TNF-α)水平、改善局部微循环、和调节神经-内分泌-免疫网络。

特点:泻热逐瘀,功效独特(三棱针法最显著的特点是能迅速泻热、逐瘀通络,通过刺破浅表脉络放血,可直接排出体内的热毒、瘀血,使壅滞的气血得以通畅)。

操作方法:点刺法:速度:<0.5秒/穴,深度:1-2mm,出血量:3-5滴/穴;散刺法:范围为直径1cm内刺10-15针,深度:1mm;挑刺法:角度15°-30°,挑断皮下纤维组织。

临床应用:

(1)急症处理:高热宜大椎、十宣点刺;中风闭证宜十二井穴放血;急性扭伤宜局部瘀络刺血;

(2)痛症治疗:偏头痛宜太阳穴刺络;咽喉肿痛宜少商、商阳点刺;坐骨神经痛宜委中刺血;

(3)皮肤病:痤疮宜耳尖、大椎放血;荨麻疹宜曲泽、血海刺血。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:血友病等凝血功能障碍、严重贫血(Hb<60g/L)、孕妇腰骶部;

(2)相对禁忌:体质虚弱者、空腹状态、低血压患者;

(3)风险防控:严格无菌操作、控制出血量(总量<10ml/次)、晕血时平卧、糖水口服。

3.2 皮肤针法:皮肤针法是以多支短针组成的针具轻叩体表经络腧穴的特殊针刺方法,其理论源于《黄帝内经》“毛刺者,刺浮痹皮肤也”(《灵枢·官针》)的记载。清代《医宗金鉴·刺灸心法要诀》进一步发展为“皮肤针者,丛针浅刺,所以泄卫分邪热也”的治疗理念。现代皮肤针具通常由5-7枚不锈钢短针(针长3-5mm)嵌于莲蓬状针座组成。现代研究证实,皮肤针刺激可激活皮肤C类神经纤维、促进局部P物质释放和改善微循环。

特点:刺激表浅,安全舒适(皮肤针法主要在皮肤表面进行叩刺,刺激部位表浅,不会刺入深部组织,减少了对人体的损伤风险,安全性较高)。

针具类型:梅花针:5枚针呈梅花状排列;七星针:7枚针呈北斗七星排列;滚筒针:10-18枚针呈滚筒式排列。

操作要领:持针法:拇指、食指捏持针柄尾端1/3处,叩刺法:腕力叩刺(频率120-150次/分钟),针尖垂直接触皮肤后立即弹起,刺激强度:轻刺激:皮肤潮红(充血)、中刺激:微小出血点、重刺激:点状出血。

临床应用:

(1)神经系统疾病:失眠叩刺膀胱经背部循行线;周围性面瘫叩刺阳明经面部皮部;神经性皮炎局部阿是穴围刺;

(2)皮肤病:斑秃局部密刺配合百会穴;痤疮背部肺俞区域叩刺;湿疹夹脊穴循经叩刺;

(3)儿科疾病:小儿厌食脾俞、胃俞区域轻刺;遗尿腰骶部膀胱经皮部。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:皮肤溃疡或感染、出血性疾病、严重糖尿病患者;

(2)注意事项:术前酒精消毒(由中心向外旋转)、术后局部涂擦碘伏、重度刺激后24小时内避水。

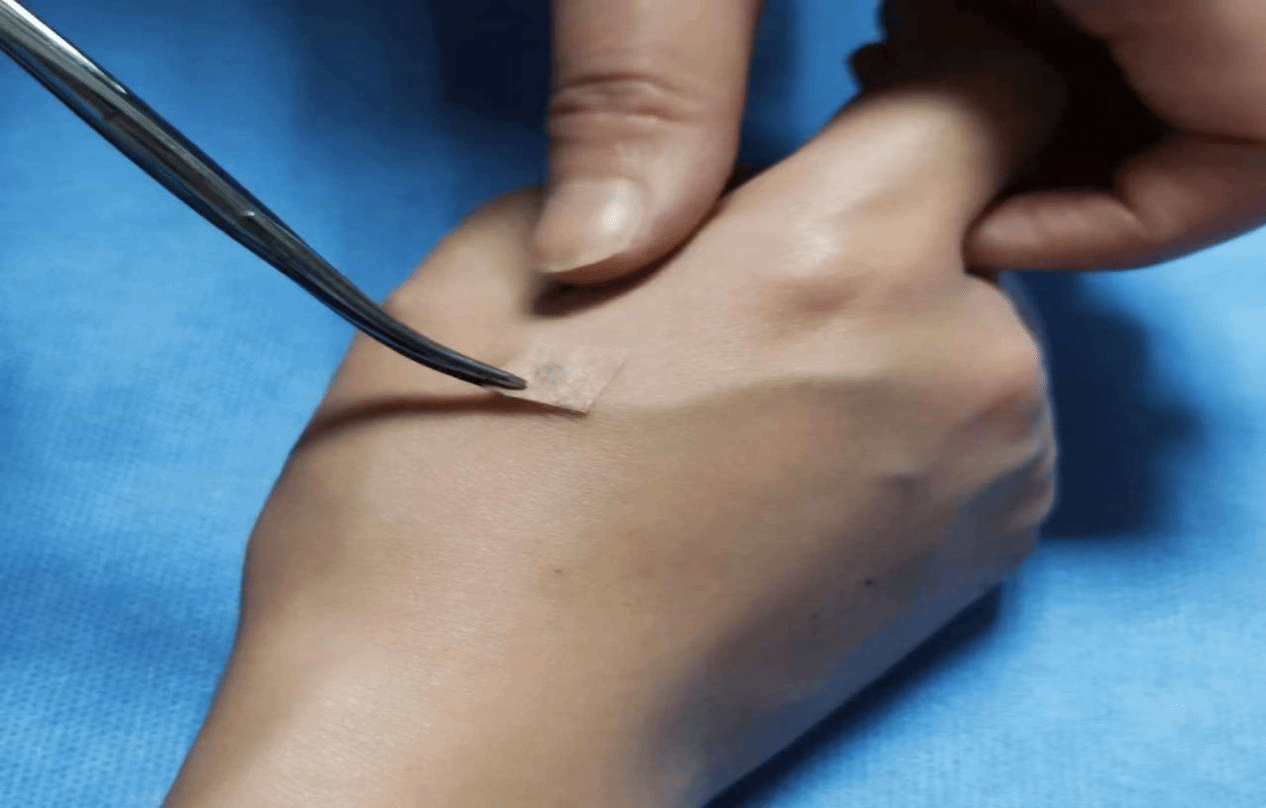

3.3 皮内针法:皮内针法是将特制微型针具刺入皮内或皮下进行长时间埋藏的特殊针刺疗法,其理论源于《黄帝内经》“静以久留”(《灵枢·九针十二原》)的治疗思想。明代《针灸大成》记载:“久留针者,病深则须久留”,为现代皮内针疗法奠定了理论基础。现代皮内针具主要包括:

(1) 揿针型:长0.3-1.5mm,带胶布固定;

(2) 颗粒型:长1-2mm,需专用植入器。

现代研究证实,皮内针持续刺激可维持穴位电位差(持续48-72小时)、促进β-内啡肽持续释放和调节自主神经节律性。

特点:持续刺激,作用持久(皮内针法的最大特点是能对穴位产生长时间的持续刺激。普通针刺通常是留针一段时间后即取出,而皮内针可在体内留置数天,使穴位持续接受刺激,不断激发经络气血,调节脏腑功能)。

操作步骤:皮肤消毒:碘伏三遍法(直径>5cm),进针角度:15°-30°浅刺入皮,固定方法:揿针:医用胶布加压固定、颗粒针:无菌敷料覆盖,留置时间:常规:3-5天、特殊:最长7天。

临床应用:

(1)疼痛性疾病:偏头痛选取太阳、风池穴埋针;颈肩痛选肩井、天宗穴埋针;腰腿痛选肾俞、环跳穴埋针;

(2)功能性疾病:失眠选神门、三阴交埋针;胃肠功能紊乱选中脘、足三里埋针;月经不调选关元、血海埋针;

(3)特殊病症:过敏性鼻炎选迎香、印堂埋针;戒烟戒酒选口、肺、神门埋针。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:埋针部位皮肤感染、金属过敏体质、凝血功能障碍者;

(2)术后护理:每日检查固定情况、避免剧烈摩擦、出现红肿立即起针。

3.4浮针法:浮针法是由符仲华教授于1996年创立的现代针刺疗法,浮针法是一种新型的针刺疗法,以毫针为工具,在病痛局部周围或邻近四肢进行皮下浅刺,通过扫散等手法,激发人体自身的修复功能,从而达到治疗疾病的目的。其理论融合了《黄帝内经》“在皮守皮”(《素问·皮部论》)的传统思想和现代筋膜学说。该疗法突破传统针刺模式,提出“患肌”理论,认为骨骼肌的功能障碍是许多疼痛性疾病的病理基础。现代研究显示,浮针作用机制包括改善筋膜滑动性、调节肌筋膜张力和促进局部微循环。

特点:浅刺皮下,安全无痛(浮针法针刺部位在皮下疏松结缔组织,不深入肌肉层,避开了重要的血管、神经和脏腑器官)。扫散手法,针尖左右摆动>30°,频率>100次/分。

核心手法:30°角快速穿透皮肤后放平针体,以扫散手法行针,幅度以针尖左右摆动>30°,频率:>100次/分,持续时间:2-3分钟/点,治疗中配合患处主动运动。

临床应用:

(1)肌肉骨骼疼痛:颈肩痛选取斜方肌、肩胛提肌患肌;腰痛选取竖脊肌、腰方肌患肌;膝痛选取股四头肌、腘绳肌患肌;

(2)神经性疼痛:坐骨神经痛选取梨状肌处理;腕管综合征选取前臂屈肌群治疗;

(3)特殊病症:网球肘选取桡侧腕伸肌治疗;偏头痛选取胸锁乳突肌处理。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:局部皮肤感染、严重出血倾向、装有心脏起搏器(慎用);

(2)风险防控:避免刺伤表浅神经、控制单次治疗面积(≤3个患肌)、晕针时立即停止操作。

3.5 火针法:火针法是将特制金属针具烧红后快速刺入穴位的传统疗法,其理论可追溯至《黄帝内经》“焠刺者,刺燔针则取痹也”(《灵枢·官针》)。《针灸大成》更明确指出:“火针者,宜破痈毒,惟痹症用之”,确立了火针在外科的应用价值(卷四·九针论)。现代火针多采用钨钢材质,具有耐高温(熔点3400℃)、热传导快的特点。现代研究证实火针作用包括:瞬时高温(300-500℃)可灭活病原微生物、 促进局部IL-10等抗炎因子分泌和加速胶原蛋白重塑。

特点:温通效应显著(火针法借助高温的针体,将温热之力直接导入人体穴位或病所)。针体需烧至白亮(>800℃),刺入深度≤3mm。

针具规格:细火针:直径0.5mm,用于面部;中粗针:直径0.8mm,用于躯干;粗火针:直径1.0mm,用于顽痹。

操作关键:针尖至针体前3cm烧至白亮(酒精灯外焰),温度>800℃(红外测温仪监测),进针速度:<0.3秒/穴,刺入深度:1-3mm(面部≤1mm),留针时间:即刻出针或留1-2秒。

术后处理:针孔消毒:碘伏点涂;创面保护:无菌敷料覆盖24小时;治疗间隔:同一部位间隔7-10天。

临床应用:

(1)外科病症:腱鞘囊肿采取中央点刺+挤压排液;痈疽初起采取围刺+拔罐排脓;瘰疬采取局部焠刺+艾灸;

(2)皮肤疾病:扁平疣采取母疣基底焠刺;神经性皮炎采取局部密刺;顽固性溃疡采取边缘点刺;

(3)骨关节病:膝骨关节炎采取髌周选点焠刺;肩周炎采取肩前压痛点速刺。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:血友病等凝血障碍、瘢痕体质、糖尿病患者(下肢慎用);

(2)风险防控:避开浅表神经(如腓浅神经)、面部操作禁用粗火针、晕针时即刻平卧,糖水口服。

3.6 芒针法:芒针法是以特制长针(5-8寸),最长可达 1 尺,通过对特定穴位进行深刺、透刺,激发经络气血,调节脏腑功能,以达到治疗疾病的目的,其理论源于《黄帝内经》“九针之名,各不同形”(《灵枢·九针十二原》)的记载。清代《针灸逢源》首次系统记载了长针的临床应用:“长针者,锋利身薄,可以取远痹”。现代芒针多采用弹性良好的不锈钢丝制成,针体直径0.35-0.40mm,兼具柔韧性与刚性。现代研究显示芒针作用特点:刺激深度可达传统针法的3-5倍、形成“针体-组织”双向力学传导和产生独特的“深部得气”效应。

特点:针体长,深刺透穴(芒针的显著特点是针体细长,能够进行深刺和透穴操作)。深刺环跳穴可达120mm,需“徐进徐出”。

操作技术规范:1. 针具分类:5寸针(125mm)用于四肢;7寸针(175mm)用于臀部;9寸针(225mm)用于腰部深层组织;2. 核心技术:进针法:双手协同进针(押手固定,刺手推进),进针速度≤1mm/s;透穴法:定向透刺(如环跳透居髎),深度控制以得气为度(通常80-120mm);行针法:青龙摆尾(针尖摆动幅度±15°),频率40-60次/分钟。

临床应用:

(1)神经系统疾病:中风偏瘫:头部病症百会透曲鬓;下肢病症环跳透承扶;脊髓损伤夹脊穴透刺(深度60-80mm);周围神经损伤循经透刺(如阳陵泉透悬钟);

(2)运动系统疾病:腰椎间盘突出症深刺腰夹脊(达横突尖端);股骨头坏死居髎透关节囊;

(3)疑难杂症:顽固性面瘫颊车透地仓;痉挛性斜颈风池透颈夹脊。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:重要脏器投影区、血管畸形部位、意识障碍患者;

(2)风险防控:严格掌握进针方向(避开脊髓、大血管)、使用针具限位器(控制最大深度)

(3)异常处理:触电感时立即退针10mm;剧痛感时停止行针。

3.7 针刀法:针刀法是由朱汉章教授于1976年创立的微创疗法,融合了《黄帝内经》“解结”理论与现代解剖学知识。《灵枢·九针十二原》“锋针者,刃三隅,以发痼疾”的记载为其提供了传统理论基础。现代针刀采用特种医用不锈钢制成,刀刃宽度0.4-1.0mm,兼具针刺与松解双重功能。核心理论体系包括动态平衡失调理论、骨质增生新的力学观和筋膜间室压力理论。

特点:微创治疗,损伤较小(针刀法属于微创手术,与传统开放性手术相比,其切口微小,一般仅有几毫米)。“四步进针法”:定点→定向→加压分离→刺入。

操作技术规范:

(1)针具类型:Ⅰ型针刀直径1.0mm,用于深层松解;Ⅱ型针刀直径0.8mm,用于浅层剥离;Ⅲ型针刀直径0.6mm,用于精细部位;

(2)四步进针法:定点:触诊结合影像定位(误差≤1mm)、定向:刀刃方向与神经血管平行、加压分离:推开浅层组织、刺入:快速突破皮肤(深度精确到0.1mm)。

(3)核心技术:纵行疏通:沿纤维方向摆动、横行剥离:垂直纤维方向切割、铲削磨平:处理骨刺与钙化。

临床应用:

(1)脊柱疾病:颈椎病选择棘间韧带松解(C4-C6);腰椎间盘突出于神经根周围粘连松解;强直性脊柱炎进行棘突间软组织减压;

(2)关节疾病:膝骨关节炎进行髌周支持带松解;肩周炎行喙突附着点剥离;跟骨骨刺选择跖筋膜止点减压;

(3)神经卡压:腕管综合征选择腕横韧带切开;梨状肌综合征进行坐骨神经通道松解。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:局部感染或皮肤破损、严重凝血功能障碍、重要脏器功能衰竭;

(2)风险防控:术前超声定位神经血管、使用带安全挡板针刀;

(3)异常处理:出血则局部压迫10分钟、神经刺激则立即停止操作。

3.8 内热针法:内热针法是将现代恒温技术与传统温针疗法相结合的新型针刺疗法,其理论源于《黄帝内经》“寒者热之”(《素问·至真要大论》)的治疗原则。明代《针灸大成》“温针者,乃楚人之法,其法针于穴,以艾灸之,使热气入内”的记载为其雏形。现代内热针采用镍铬合金电阻丝加热,通过PID温控系统实现±0.5℃的精准控温。核心作用机制包括热传导效应(组织温度梯度变化)、生物电效应(改变细胞膜电位)和分子生物学效应(促进HSP70表达)。(《热疗医学原理》科学出版社2022)

特点:温热直达病所,疗效显著(内热针法能将温热直接作用于病变部位,相较于传统艾灸等外源性温热疗法,其温热传导更精准、更深入)。针体温度恒定42±1℃,作用深度>30mm(《内热针治疗技术规范》T/CACM 1220)。

操作技术规范:

(1)设备参数:针体直径0.35-0.45mm,长度40-100mm,温度范围38-45℃(临床常用42℃),针尖后30-50mm段加热(《内热针治疗技术规范》T/CACM 1220);

(2)标准流程:一是定位(超声引导下确定靶组织)、二是进针(快速穿透皮肤后缓慢推进)、三是加热(达到目标温度后维持15-20min)、四是监测(红外热像仪实时监控温度场);

(3)关键技术:三阶段温控法:初始阶段快速升温(2℃/min)、维持阶段恒温控制(波动≤0.5℃)、结束阶段梯度降温(1℃/min);多点布针法:间距≥20mm、呈立体扇形分布(《内热针操作手册》人民卫生出版社2023)。

临床应用:

(1)骨关节病:颈椎病C5-C7椎旁多针布阵;腰椎间盘突出进行神经根周围热疗;膝骨关节炎行髌周扇形针刺;

(2)软组织疾病:肌筋膜疼痛于触发点精准加热;肌腱末端病于止点区域恒温治疗;术后粘连行瘢痕组织软化;

(3)特殊适应症:雷诺综合征行末梢循环改善;慢性盆腔痛进行骶前神经调节(《内热针治疗学》中国中医药出版社2023)。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:植入电子设备者、皮肤感觉障碍区域、恶性肿瘤病灶区;

(2)风险防控:温度安全监测(双探头冗余设计)、针体绝缘检测(阻抗>100MΩ);

(3)异常处理:过热报警时立即停止加热、组织烫伤时冰敷+湿润烧伤膏。

3.9 鍉针法:鍉针法是以特制圆钝针具进行穴位按压的特殊疗法,其理论源自《黄帝内经》“九针之名,各不同形……鍉针者,锋如黍粟之锐,主按脉勿陷”(《灵枢·九针十二原》)。明代《针灸大成》进一步阐释:“鍉针,取法于黍粟之锐,长三寸半,主按脉取气”,确立了鍉针“按而不刺”的治疗特色(卷四·九针论)。现代鍉针多采用医用不锈钢制成,针头直径2-3mm,圆钝如珠,压力传感器可精确测量按压力度(《中国古针具研究》2023)。核心作用特点:1. 机械刺激(压力0.5-3N);2. 生物电效应(产生10-50μA微电流);3. 神经反射调节(激活触觉小体)。(《微通法研究》贺普仁著)

操作技术规范:

(1)针具规格:传统鍉针长3.5寸(约8cm),针头如粟粒;现代改良型电子鍉针(带压力传感)、磁疗鍉针(嵌钕磁铁)、激光鍉针(配合650nm激光)(《针灸器械创新应用》2022);

(2)标准手法:以垂直按压法,力度1-3N(相当于300-900g压力),时间每穴30-60秒,频率1-2Hz规律按压;循经推运法:沿经脉走向推运,速度2-3cm/s,压力维持2N;

(3)操作要点:术前修剪指甲(避免划伤皮肤)、保持针体与皮肤垂直、动态调整压力(以患者耐受为度)。

临床应用:

(1)头面疾患:偏头痛进行太阳穴环形按压;三叉神经痛行下关穴持续点按;面肌痉挛行翳风穴震颤按压;

(2)儿科病症:小儿厌食行四缝穴轻刺激;遗尿症行关元穴节律按压;惊风行涌泉穴重按速放;

(3)特殊应用:孕妇腰痛行至阴穴轻刺激;肿瘤患者行远端穴位维护;ICU患者行预防压疮应用(《鍉针临床精要》中国中医药出版社2023。

禁忌与注意事项:

(1)禁忌情况:局部皮肤破损、严重骨质疏松、感觉神经病变;

(2)风险防控:压力控制(电子鍉针预设上限)、时间控制(单穴≤2分钟);

(3)异常处理:皮下出血时立即冰敷、晕针时平卧予糖水。

3.10 铍针法:铍针法是以特制剑形针具进行快速刺割的中医外治技术,其理论源于《黄帝内经》“铍针者,末如剑锋,以取大脓”(《灵枢·九针十二原》)。明代《针灸大成》详述:“铍针,广二分半,长四寸,主大痈脓,两热争者”,确立了其泻热排脓的治疗特色(卷四·九针论)。现代铍针采用医用不锈钢激光精磨,刃口角度20±2°,兼具切割与刺激双重功能(《中医特种针具图谱》2023)。核心治疗机理包括机械性减压、微创松解(切口仅1-2mm)和炎性因子调节。(《微创针法研究》李鼎著)

特点:针具特殊(铍针形状如宝剑,针尖呈三棱形,刃口锋利)。操作需“疾刺疾出”,创口≤2mm。

操作技术规范:

(1)针具参数分类:Ⅰ型:刃宽2.5mm,用于浅表病灶;Ⅱ型:刃宽3.5mm,用于深部组织;Ⅲ型:刃宽1.5mm,用于精细部位;刃口特性:锋利度:可切断20μm胶原纤维、耐磨度:>500次使用保持锋利;

(2)四步操作法:立体定位(超声引导下三维确定病灶)、快速破皮(进针速度>5m/s)、精准松解(切割范围控制在3mm³内)、即时压迫(止血按压5分钟);

(3)关键技术:“一快三不”原则:进针快(<0.1秒)、不捻转、不提插、不留针;病灶分级:Ⅰ度:浅筋膜层松解、Ⅱ度:深筋膜层切开、Ⅲ度:腱鞘部分离断。(《铍针技术操作规范》2023)

临床应用:

(1)软组织疾病:狭窄性腱鞘炎腕部则行A1滑车松解,手指则行腱鞘入口切开;肌筋膜疼痛行触发点减压,粘连组织离断;

(2)骨关节病:网球肘行伸肌总腱松解;跟痛症行跖筋膜部分切断;肩周炎行喙肱韧带减压;

(3)特殊适应症:皮神经卡压行腓浅神经松解和枕大神经减压;(《铍针治疗学》人民卫生出版社2023)

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:凝血功能障碍(INR>1.5)、局部感染灶、重要神经血管密集区;

(2)风险防控:术前超声多普勒定位、使用带限深装置针具;

(3)异常处理:出血时压迫止血10分钟、神经刺激时立即停止操作。

3.10刃针法:刃针疗法是融合《黄帝内经》九针理论与现代软组织外科学的创新疗法。《灵枢·九针十二原》载:“锋针者,刃三隅,以发痼疾”,为刃针发展奠定基础。现代刃针由医用不锈钢精制,针体直径0.4-0.6mm,刃口宽度0.5-1.0mm,实现“针-刀”功能一体化(《中国现代针具图谱》2023)。核心作用机制包括机械减压、微创松解(精确切断病理组织)和神经调节(抑制C纤维痛觉传导)。(《刃针医学原理》田纪钧著)

特点:针具独特(刃针的形状类似于针灸用的毫针,但针尖部位带有刃口,一般为 0.5 - 1.0 毫米宽,这使其兼具了针刺和切割的功能),切割深度≤5mm,方向平行神经血管。

操作技术规范:

(1)针具参数:Ⅰ型刃针:刃宽0.5mm,用于精细部位;Ⅱ型刃针:刃宽0.8mm,用于常规松解;Ⅲ型刃针:刃宽1.0mm,用于致密组织(《刃针技术操作标准》2023);

(2)四维操作法:立体定位(超声/MRI导航)、分层突破(皮肤→浅筋膜→深筋膜)、精准松解(切割范围≤5mm³)、动态评估(术中实时症状问询);

(3)关键技术:“三平行”原则:刃口方向平行神经血管、进针路径平行肌纤维、操作平面平行骨面;“五不”规范:不追求响声、不追求出血、不追求麻电感、不强求彻底松解、不反复操作。(《刃针临床手册》)

临床应用:

(1)脊柱疾病:神经根型颈椎病行椎间孔外口松解、关节突关节减压;腰椎间盘突出行神经根周围粘连松解、黄韧带部分切开;

(2)关节疾病:肩周炎行喙突韧带松解、肩袖间隙减压;膝骨关节炎行髌周支持带调整、脂肪垫松解;

(3)神经卡压:腕管综合征行腕横韧带部分切开;梨状肌综合征行坐骨神经通道减压。(《刃针治疗学》高等教育出版社2023)

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:局部恶性肿瘤、严重凝血障碍、意识障碍患者;

(2)风险防控:术前影像学评估(超声/MRI)、使用带深度控制器针具;

(3)异常处理:血肿形成时冰敷加压迫、神经刺激时立即停止操作。

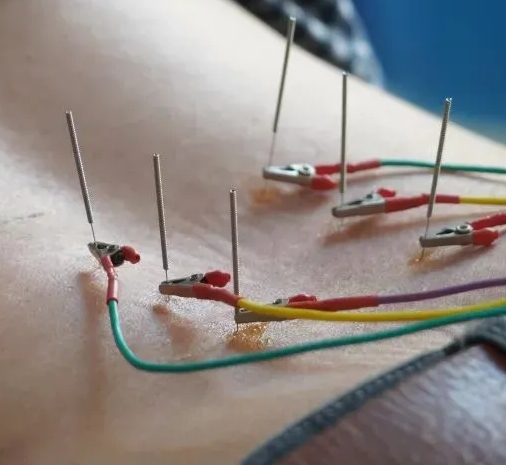

4.现代技术针刺

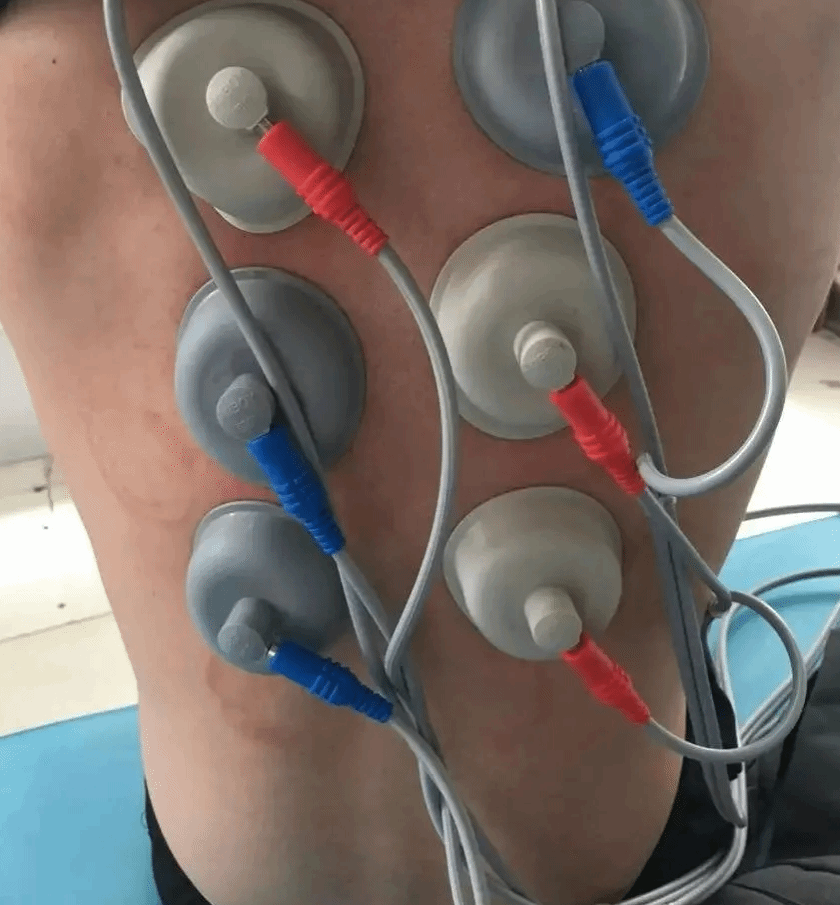

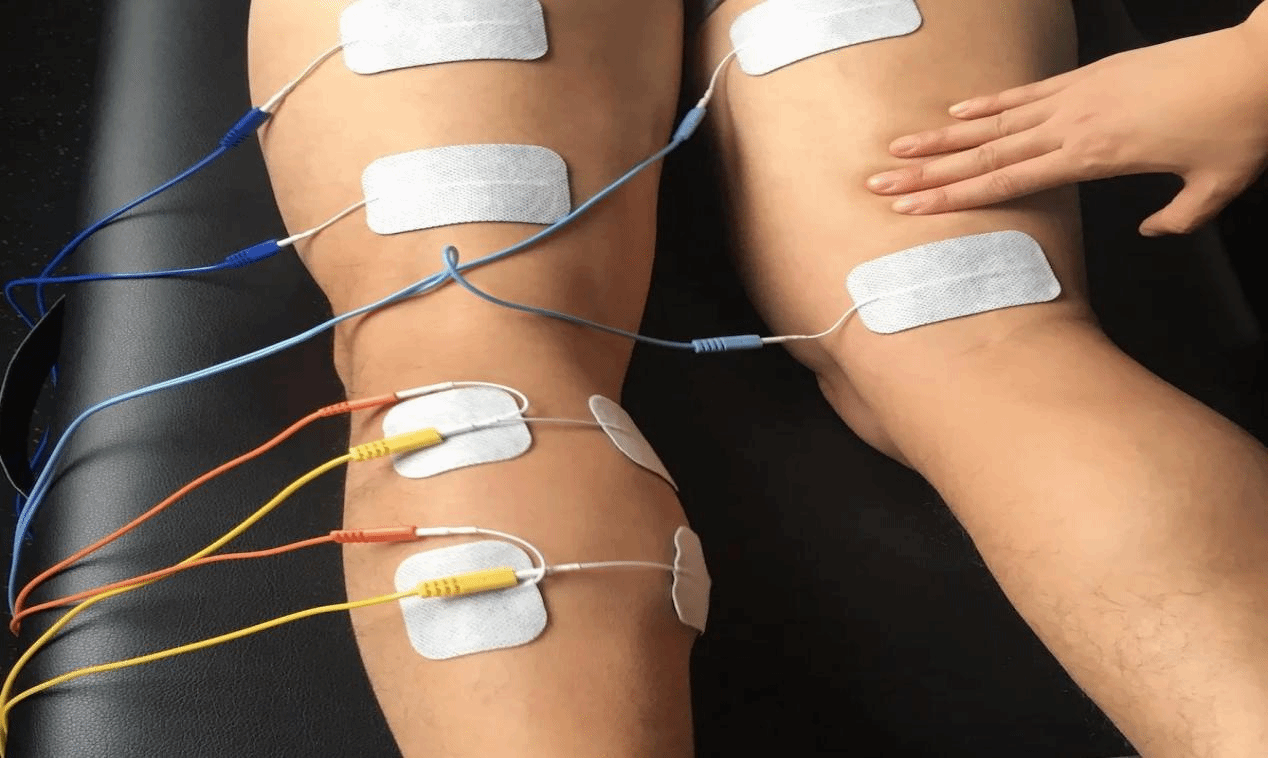

4.1 电针法:电针法是将传统针刺与现代电刺激技术相结合的治疗方法,其理论源于《黄帝内经》“通其经脉,调其血气”(《素问·三部九候论》)的经典论述。1958年,我国学者首次系统提出电针疗法,通过脉冲电流维持和强化“得气”效应。现代电针仪可输出0.1-100Hz的精准电脉冲,电流强度0.1-10mA可调(《中国电针发展史》2023)。核心作用机制包括神经电生理效应、体液调节作用(促进内啡肽释放)和经络生物电传导(穴位电位差变化)。(《电针原理研究》人民卫生出版社2022)

特点:综合效应(电针法将针刺与电刺激相结合,兼具针刺和电刺激的双重作用。针刺可通过经络腧穴调节人体气血阴阳平衡,而电刺激能进一步增强针刺的得气感,使针感持续稳定,从而产生更显著的治疗效果)。

参数设置:疏密波(2Hz/100Hz)镇痛最佳(《电针临床应用指南》WHO 2017)。

波形选择:连续波(50Hz):用于肌肉萎缩;疏密波(2/100Hz):最佳镇痛;断续波(1-20Hz):用于神经损伤;强度控制:感觉阈:0.1-0.3mA、运动阈:0.5-1.0mA、耐受阈:<2.0mA(《电针技术操作规范》GB/T 21709.3)

标准操作流程:基础针刺(得气后留针)、连接电极(同侧肢体、同组肌肉)、参数设置(依病症选择波形)、强度调节(缓慢递增至耐受量)、治疗时间(20-30分钟)。

关键技术:“三同步”原则:电流方向与经脉循行一致、频率与病症阶段匹配、强度与患者耐受适应;“五不”禁忌:不横跨心脏、不通过延髓、不用于孕妇腹部、不用于恶性肿瘤、不用于电子植入物患者。(《电针安全应用指南》WHO 2023)

临床应用:

(1)疼痛性疾病:偏头痛取风池加太阳,参数2/100Hz疏密波;腰椎间盘突出取夹脊穴加环跳,参数50Hz连续波;术后疼痛取切口旁与远端配穴,参数2Hz低频刺激;

(2)神经系统疾病:面瘫取翳风加地仓,参数10Hz断续波;中风偏瘫取百会加患侧运动区,参数20Hz调制波;

(3)功能性疾病:尿失禁取八髎加会阳,参数10Hz连续波;胃肠功能紊乱取足三里加中脘,参数2/15Hz疏密波(《电针治疗学》中国中医药出版社2023)。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:装有心脏起搏器、癫痫发作期、皮肤感觉缺失区;

(2)风险防控:使用隔离输出电路、设置紧急停止开关;

(3)异常处理:肌肉强直立即断电、皮肤灼伤停止治疗并处理。

4.2 经皮穴位电刺激法:经皮穴位电刺激法是融合经络学说与现代电生理学的无创疗法,其理论源自《黄帝内经》“皮者脉之部也”(《素问·皮部论》)的皮部理论。1970年代我国学者研发的首台经皮电刺激仪,实现了“无针得气”的技术突破。现代TEAS设备采用智能变频技术,可输出0.1-100Hz脉冲波,通过医用硅胶电极片(直径1-3cm)传导至穴位(《中国无创针灸发展史》2023)。核心作用特点:表皮神经激活(主要刺激Aβ纤维)、经络生物电传导(穴位阻抗变化)、神经-内分泌调节(β-内啡肽提升2-3倍)。(《无创针灸原理》人民卫生出版社2022)

特点:无创性(经皮穴位电刺激法是通过皮肤表面电极将电流导入穴位,无需像传统针刺那样将针具刺入人体,避免了针刺带来的创伤和感染风险,大大提高了患者的接受度,尤其适用于害怕针刺或不宜进行针刺治疗的人群,如儿童、体质虚弱者以及对针刺有恐惧心理的患者)。电流强度≤15mA,频率2-100Hz可调(《经皮穴位电刺激技术规范》GB/T 30233)。

设备参数:频率范围:低频(2-10Hz)促进内啡肽释放、中频(50-60Hz)肌肉松弛、高频(80-100Hz)即时镇痛;强度控制:感觉阈5-8mA、运动阈10-12mA、最大限值≤15mA(《经皮穴位电刺激技术规范》GB/T 30233)

标准操作流程:穴位定位(按GB/T 12346标准)、皮肤处理(酒精脱脂)、电极贴敷(对称或同经取穴)、参数设置(按病症选择模式)、治疗时间(术前30min,术后2h)。

关键技术:“三同”原则:同经取穴(如合谷加曲池)、同侧连接(避免电流跨躯干)、同步调节(强度缓慢递增);围手术期方案:术前2/100Hz疏密波(减轻焦虑)、术中100Hz连续波(辅助麻醉)、术后2Hz低频波(促进恢复)(《围手术期TEAS应用指南》2023)。

临床应用:

(1)围手术期管理:术前准备取合谷加内关,参数2/100Hz 8mA;术后镇痛:取足三里加三阴交,参数2Hz 10mA;

(2)慢性疼痛:骨关节炎取膝眼加阳陵泉,参数50Hz 12mA;纤维肌痛取阿是穴加夹脊,参数2/15Hz 10mA;

(3)特殊人群:儿童遗尿取关元加膀胱俞,参数10Hz 5mA;孕产妇取至阴加三阴交,参数2Hz 6mA(《TEAS临床精要》中国中医药出版社2023)。

禁忌与注意事项:

(1)绝对禁忌:心脏起搏器植入、颈动脉窦区域、皮肤破损感染;

(2)风险防控:使用恒流输出装置、电极片定时更换(每2h);

(3)异常处理:皮肤过敏时改用水凝胶电极;肌肉抽搐时降低输出强度。